[21/07/2009] News

Camargue, conservazione e sostenibilità

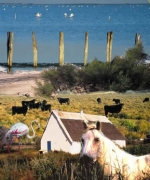

FIRENZE. Cavalli, cavalli, cavalli a perdita d'occhio. Cavalli liberi, in semi-libertà, d'allevamento. E poi fenicotteri a migliaia, aironi di tutte le specie, cicogne, cavalieri d'Italia, gabbiani corallini, anatridi, cigni, specie predatrici... la Camargue, parco regionale dal 1970, è tra i più importanti dei 45 parchi regionali francesi, ed è una delle zone di conservazione biologica più significative del continente, a causa dell'alto numero di specie ivi nidificanti e della complessità ed eterogeneità dei biotopi locali.

Dal punto di vista naturalistico, la ricchezza del luogo è dovuta ad un felice mix tra diversi fattori: si tratta infatti di una zona prevalentemente umida, situata tra i due bracci principali del delta che il Rodano forma alla sua confluenza nel Mediterraneo, che a causa della costante presenza di alluvioni è stata sempre quasi deserta, fin dall'epoca romana (su 86.000 ha di parco i residenti - dato 1990 - sono 7200). Una zona dove la linea di costa, e la stessa separazione tra terra e acqua, è quasi impalpabile e muta con le stagioni. Un'area situata lungo le rotte di migrazione Africa-Europa (è questo per esempio il percorso dei fenicotteri) e lungo quelle tra Europa del nord e Mediterraneo, come nel caso dei cigni.

Per tutti i motivi sopra esposti, l'area è un vero "rifugio" di specie animali, prevalentemente avicole, di cui molte (come il già citato gabbiano corallino) si stanno allontanando dallo status di "specie in pericolo" proprio per le misure conservative attuate in loco.

La presenza antropica, come detto molto limitata, si è per secoli orientata su attività come la caccia, l'allevamento, la coltivazione del riso, la produzione di sale. Anche se in misura minore rispetto ad altre zone, sono quindi sorti dei problemi in fase di assestamento del parco, derivanti dal disaccordo dei cacciatori e dei latifondisti proprietari dei terreni alle politiche di protezione. Per ovviare a ciò, il parco è stato gestito dal 1970 al 2001 da una fondazione privata. Il caso è pressoché unico in Francia dove, si legge sul sito ufficiale del parco, «la quasi totalità dei parchi naturali regionali è invece affidata ad altri organismi detti "syndicats mixtes», cioè consorzi di amministrazioni locali e regionali. Dal 2002, comunque, la gestione dell'area è affidata ad un "Groupement d'Intérêt public", cioè da un consorzio misto.

In generale, occorre chiarire che, anche se si tratta di uno dei luoghi più verdi e affascinanti d'Europa, la Camargue non può definirsi un vero e proprio esempio di "Green economy". O meglio, l'assestamento delle attività produttive è localmente molto ben congegnato (ad esempio, non esiste struttura ricettiva che non sia dotata di cavalli da sella per i gitanti, di biciclette a noleggio, eccetera, mentre spesso nelle aree protette italiane le strutture ricettive e quelle per le attrezzature sono fisicamente separate), ma la struttura del territorio è tale che il modello-Camargue non è replicabile in contesti di minore valore naturale. Ciò significa che gli introiti turistici sono elevati a causa della notorietà e dell'oggettiva bellezza del luogo, non tanto per l'efficienza delle politiche di assestamento.

Per intenderci: la Camargue è luogo "di conservazione", più che "di sostenibilità". E ogni introito derivante dal turismo (i gestori, per l'anno 2003, calcolano un bilancio di 3.800.000 euro) è da considerarsi un valore aggiunto di notevole utilità per una migliore gestione del parco, ma la fragilità degli ecosistemi locali è tale che non sembrano sussistere grandi prospettive di incremento dell'autosufficienza economica dell'area. Anche la messa in opera di infrastrutture per energie rinnovabili, come ad esempio gli impianti eolici di media altezza presenti nella vicina Provenza, deve necessariamente sottostare a forti limitazioni, a causa della densità delle popolazioni avicole e della fragilità di alcune di esse. Migliori prospettive sembrano invece possibili per lo sviluppo dell'energia solare fotovoltaica e termica.

Un'area protetta, quindi, di "vecchio stampo", e che, molto probabilmente, tale resterà in futuro, senza mai poter raggiungere una vera autosufficienza economica e/o energetica. Ma a volte, per difendere il paradiso (e soprattutto, per declinare quella conservazione biologica che, assieme allo sviluppo eco-compatibile del sistema produttivo, costituisce ramo portante della sostenibilità) occorre anche mettere mano al portafoglio.