[04/12/2009] News toscana

Toscana 2030 e l'urbanizzazione, approfondiamo il rapporto Irpet (3)

FIRENZE. Nelle parti precedenti di questo approfondimento abbiamo preso, come spunto fondamentale di analisi, alcuni passi tratti dalla prima parte della sintesi di "Toscana 2030", cioè quella che è prevalentemente incentrata su una fotografia della situazione attuale. Prima di passare all'analisi della seconda parte del rapporto, quella in cui Irpet discute cioè i possibili scenari futuri, resta da approfondire l'ambito dedicato a quella che è giustamente definita come una «risorsa scarsa», e cioè il territorio toscano.

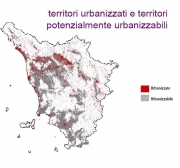

Come già evidenziato da altri punti di vista, la Toscana è caratterizzata da uno spiccato dualismo territoriale, con «una sua parte nord-orientale intensamente urbanizzata (anche se non in forte espansione demografica) che si articola in due poli a forte urbanizzazione a est e a ovest (quello fiorentino e quello costiero) con spiccati segni di metropolizzazione, uniti da una fascia intermedia a densa edificazione che si articola in un corridoio nord (lungo l'autostrada) e in un corridoio sud (lungo il medio corso dell'Arno)».

A questa configurazione territoriale si contrappone quella prevalente nel resto della regione, che «si sviluppa prevalentemente a sud nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto, ma anche a nord nell'area appenninica» e che «al contrario mantiene un basso livello di urbanizzazione complessivo» sia pure conservando una certa vivacità sociale ed economica.

In generale, comunque, possiamo dire che «le aree urbane in Toscana sono più ampie ma meno dense di quanto fossero negli anni '80».

Com'è ovvio, l'organizzazione territoriale della Toscana è determinata in larga parte (oltre che naturalmente dalla peculiare natura geografica del territorio) dal modello di sviluppo del sistema produttivo che è stato prevalente nelle varie zone della regione: in generale, comunque, «la tipica manifestazione territoriale dell'industrializzazione in Toscana» è «la campagna urbanizzata», cioè quella «immagine territoriale dell'industrializzazione leggera» che è definita come un «reticolo a bassa densità di insediamenti produttivi ed abitativi» e che ha avuto la sua diffusione più marcata nel Valdarno superiore, in quello inferiore e nel pratese.

Anche quando (negli anni '80) lo sviluppo industriale (e la conseguente espansione territoriale dell'industria) rallenta sensibilmente, comunque prosegue «il processo di diffusione della popolazione, che continua ad allontanarsi dalle aree più periferiche per localizzarsi nelle aree della valle dell'Arno contigue alle città più grandi». L'urbanizzazione, successivamente, «procede per saldatura dei centri esistenti, e spesso questo provoca "l'omologazione" delle aree di campagna urbanizzata che diventano più dense e nelle quali la destinazione manufatturiera degli edifici viene modificata, lasciando spesso il posto alla residenza e alla piccola e grande distribuzione»: quest'ultimo fenomeno, come vedremo meglio nei prossimi giorni, è anche alla radice di una forte pressione quantitativa sul suolo disponibile, che si esprime nel fatto che la crescita territoriale delle aree produttive (+23% dal 1996 al 2007) è stata superiore all'espansione del Pil (+18%). Ciò è stato causato in buona parte, secondo Irpet, proprio dall'aumento dell'incidenza del commercio (in particolare della grande distribuzione, che tipicamente attua un grande impiego dello spazio disponibile), a cui si è aggiunta, in termini di pressione sul territorio, la grande diffusione delle seconde case che ha fatto sì che la crescita delle aree residenziali (+8% dal 1996 al 2007) sia stata maggiore di quella della popolazione, che nello stesso periodo non ha superato il 5%. Ma su questo aspetto incidono anche altre variabili (come le scelte politiche attuate), e come detto vi ritorneremo più approfonditamente nei prossimi giorni.

Va comunque ricordato che la campagna urbanizzata sia è sì «la più tipica» organizzazione territoriale della regione, ma non l'unica e nemmeno la prevalente: un «ruolo di assoluto rilievo» è stato svolto, soprattutto in passato, dai «grandi impianti industriali, che storicamente si erano insediati lungo la costa, da Massa a Follonica». Secondo l'analisi di Irpet, «questa presenza è oggi più incidente sul territorio e sul paesaggio di quanto lo sia ormai nella formazione del reddito regionale, circostanza che serve a ricordarci come il territorio sia a pieno titolo un fattore produttivo che, tuttavia, continua ad essere impegnato anche quando l'attività industriale è cessata».

Discorso diverso vale per l'evoluzione della campagna urbanizzata: in essa, il «recupero ad altri impieghi (commerciali ma anche residenziali)» degli impianti industriali è stato «molto più agevole», e le aree dell'industria leggera «in alcune zone della regione sono quindi scomparse "senza dare nell'occhio", così come erano apparse nel dopoguerra», e spesso sono state inglobate dalle aree urbane in espansione.

Se, comunque, è stata l'industria a causare le maggiori modificazioni territoriali negli anni dello sviluppo, «il protagonista degli anni di fine secolo è stata la grande distribuzione, che ha diffuso i suoi insediamenti in misura tanto rilevante quanto disomogenea»: ma anche su questo fattore hanno influito, in aggiunta alle dinamiche economiche spontanee, le scelte politiche attuate e in particolare la «disponibilità dei comuni minori delle aree urbanizzate a concedere permessi di costruzione per integrare le entrate di bilanci sempre più in difficoltà». Ed è - quest'ultimo aspetto inerente a bilanci e oneri di urbanizzazione - un argomento che Irpet affronta ripetutamente, nel rapporto Toscana 2030, e su cui pure ritorneremo per un'analisi più dettagliata.

In generale, comunque, le considerazioni fin qui fatte (anche nei giorni passati) hanno investito prevalentemente la prima parte di Toscana 2030: nei prossimi giorni, come detto, andremo ad analizzare vari ambiti della seconda parte del rapporto, e cioè quella in cui Irpet descrive i possibili futuri della Toscana che potranno manifestarsi in conseguenza delle diverse scelte attuabili nell'oggi.