Papa Francesco al Forum Ambrosetti: «La pandemia ci insegna che nessuno si salva da solo»

«È necessario un cambiamento di mentalità che allarghi lo sguardo e orienti la tecnica, mettendola al servizio di un altro tipo di modello di sviluppo, più sano, più umano, più sociale e più integrale»

[4 Settembre 2020]

Si apre a Villa d’Este, a Cernobbio, il Forum che ogni anno organizza The European House – Ambrosetti. “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, questa la denominazione dell’evento, dal 1975 accoglie un parterre di relatori di assoluto livello, tra cui oggi spicca l’intervento del Pontefice. Ne riportiamo di seguito uno stralcio, la versione integrale è disponibile qui.

Dall’esperienza della pandemia tutti stiamo imparando che nessuno si salva da solo. Abbiamo toccato con mano la fragilità che ci segna e ci accomuna. Abbiamo compreso meglio che ogni scelta personale ricade sulla vita del prossimo, di chi ci sta accanto ma anche di chi, fisicamente, sta dall’altra parte del mondo. Siamo stati costretti dagli eventi a guardare in faccia la nostra reciproca appartenenza, il nostro essere fratelli in una casa comune. Non essendo stati capaci di diventare solidali nel bene e nella condivisione delle risorse, abbiamo vissuto la solidarietà della sofferenza.

A livello culturale generale, tanto altro ha insegnato questa prova. Ci ha, infatti, mostrato la grandezza della scienza ma anche i suoi limiti; ha messo in crisi la scala di valori che pone al vertice il denaro e il potere; ha riproposto – con lo stare a casa insieme, genitori e figli, giovani e anziani – fatiche e gioie delle relazioni; ha costretto a fare a meno del superfluo e andare all’essenziale. Ha abbattuto le fragili motivazioni che sostenevano un certo modello di sviluppo. Di fronte a un futuro che appare incerto e difficile, soprattutto a livello sociale ed economico, siamo invitati a vivere il presente discernendo ciò che rimane da ciò che passa, ciò che è necessario da ciò che non lo è.

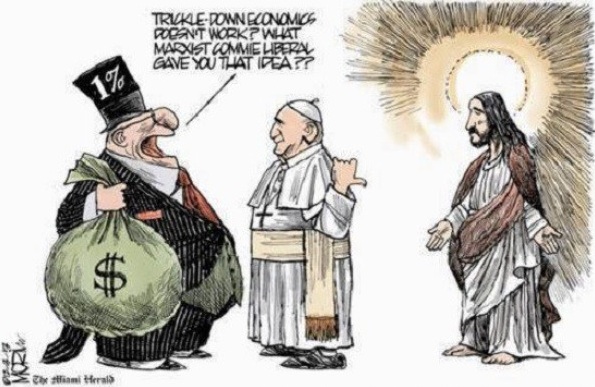

In questa situazione l’economia, nel suo senso umanistico di “legge della casa del mondo”, è un campo privilegiato per il suo stretto legame con le situazioni reali e concrete di ogni uomo e di ogni donna. Essa può diventare espressione di “cura”, che non esclude ma include, non mortifica ma vivifica, non sacrifica la dignità dell’uomo agli idoli della finanza, non genera violenza e disuguaglianza, non usa il denaro per dominare ma per servire (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 53-60). L’autentico profitto, infatti, consiste in una ricchezza a cui tutti possano accedere. «Ciò che possiedo veramente è ciò che so donare» (cfr Udienza generale 7 novembre 2018).

Nella tragedia, che ancora attanaglia l’umanità intera, non sono bastate neppure la scienza e la tecnica. L’elemento decisivo è stato il surplus di generosità e di coraggio, messo in atto da tante persone. Questo spinge ad uscire dal paradigma tecnocratico, inteso come unico o prevalente approccio ai problemi. Paradigma improntato alla logica del dominio sulle cose, nel falso presupposto che «esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione è possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti» (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 462; cfr Enc. Laudato si’, 106).

Nei confronti sia della natura sia, a maggior ragione, delle persone, è necessario un cambiamento di mentalità che allarghi lo sguardo e orienti la tecnica, mettendola al servizio di un altro tipo di modello di sviluppo, più sano, più umano, più sociale e più integrale. È tempo di un discernimento, alla luce dei principi dell’etica e del bene comune, in ordine alla ripartenza che tutti desideriamo. Sant’Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, fa uso frequente di tale termine nei suoi scritti, ispirandosi alla grande tradizione biblica sapienziale e, soprattutto, alle parole di Gesù di Nazaret. Cristo invitava i suoi ascoltatori, e oggi tutti noi, a non fermarsi all’aspetto esterno dei fenomeni, ma a discernere saggiamente i segni dei tempi.

A tal fine, due sono le componenti da considerare: la conversione e la creatività. Da un lato, si tratta di vivere una conversione ecologica, per poter rallentare un ritmo disumano di consumo e di produzione, per imparare a comprendere e a contemplare la natura, a riconnetterci con il nostro ambiente reale. Puntare a una riconversione ecologica della nostra economia, senza cedere all’accelerazione del tempo, dei processi umani e tecnologici, ma tornando a relazioni vissute e non consumate. D’altro lato, siamo chiamati a essere creativi, come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comune. E si può essere creativi solo se capaci di accogliere il soffio dello Spirito, che spinge a osare scelte mature e nuove, spesso audaci, facendoci uomini e donne interpreti di uno sviluppo umano integrale a cui tutti aspiriamo.

È la creatività dell’amore a poter ridare senso al presente per aprirlo a un futuro migliore. Per questa conversione e questa creatività è indispensabile formare e sostenere le nuove generazioni di economisti e imprenditori. Per questo li ho invitati, dal 19 al 21 novembre prossimo, nella Assisi del giovane Francesco che, spogliatosi di tutto «per scegliere Dio come stella polare della sua vita, si è fatto povero con i poveri e fratello universale. Dalla sua scelta di povertà scaturì anche una visione dell’economia che resta attualissima» (Lettera per l’evento “Economy of Francesco”, Ai giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo, 1 maggio 2019).

È importante investire sulle nuove generazioni protagoniste dell’economia di domani, formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità, della cultura dell’incontro. L’economia di oggi, i giovani, i poveri, hanno bisogno prima di tutto della vostra umanità, della vostra fraternità rispettosa e umile, e solo dopo del vostro denaro (cfr Enc. Laudato si’, 129; Discorso ai partecipanti all’incontro “Economia di Comunione”, 4 febbraio 2017).