Riceviamo e pubblichiamo

Il suolo ha un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico

Costituisce la più grande riserva di carbonio organico esistente, e rappresenta una risorsa non rinnovabile: per originare 1 centimetro di nuovo suolo fertile sono necessari dai 100 ai 1000 anni

[22 Aprile 2020]

La Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC) definisce il cambiamento climatico come un cambiamento del clima che sia attribuibile direttamente o indirettamente ad attività umane, che alterino la composizione dell’atmosfera planetaria e che si sommino alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi. Tale definizione racchiude al suo interno due concetti fondamentali: la naturale variabilità climatica connessa ai complessi processi naturali esterni (cicli del sole e dell’orbita terrestre) e interni al pianeta (interazioni tra le unità geofisiche dell’atmosfera, dell’idrosfera, della criosfera, della terra solida e della biosfera); l’alterazione di tale complessa variabilità naturale attribuibile alle attività umane (antroposfera).

Il cambiamento climatico è spesso erroneamente considerato un fenomeno che riguarda solamente l’atmosfera. In realtà anche il suolo svolge un ruolo strategico.

Il carbonio organico nel suolo

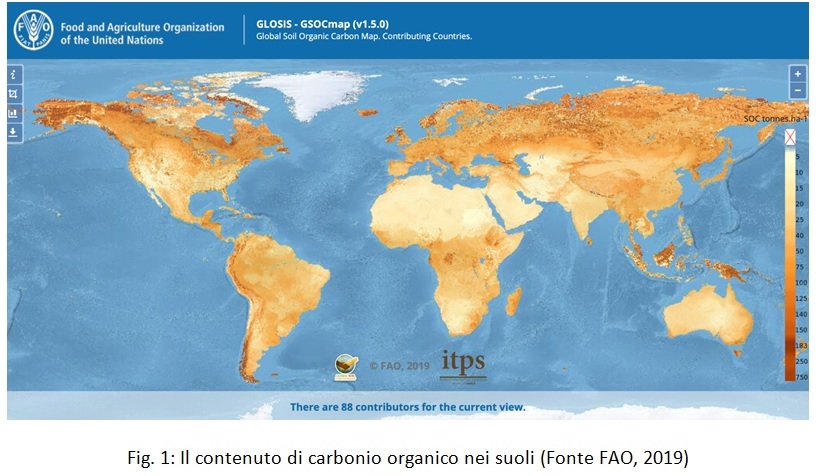

Il suolo[1] costituisce la più grande riserva di carbonio organico esistente e svolge una funzione chiave nel ciclo globale del carbonio. I suoli contengono più carbonio organico di quanto non ne sia presente nell’atmosfera (760 Pg di carbonio organico) e nella vegetazione (560 Pg di carbonio organico) messe assieme in quanto nel primo metro di profondità del suolo si rinvengono, a livello mondiale, 1500 Pg di carbonio organico. Tale strato ha, infatti, la capacità di assorbire carbonio limitando la presenza di questo elemento nell’atmosfera.

La distribuzione del carbonio a livello globale, tuttavia, non è omogenea. Infatti, il carbonio, nelle zone temperate e fredde del Pianeta (come l’Europa), è immagazzinato in maggior quantità nel suolo piuttosto che nelle piante. Nelle zone tropicali, invece, avviene l’esatto opposto. Si sottolinea, quindi, che in Europa è fondamentale la tutela del carbonio organico presente nel suolo.

Inoltre, i livelli di carbonio nel suolo variano tra gli Stati membri dell’Unione Europea ed in base all’utilizzo del terreno. Le foreste, i prati e le torbiere rappresentano uno stock di carbonio stimato fino a 80 milioni di tonnellate all’anno, mentre nelle superfici a seminativi è scarso il sequestro.

I terreni coltivati a seminativo sono, attualmente, fonte di emissioni di gas ad effetto serra (stimato in circa 10-40 milioni di tonnellate di carbonio all’anno), ma rappresentano anche l’opportunità più significativa per aumentare il sequestro del carbonio stesso.

La presenza di carbonio organico èun indicatore del benessere dei suoli in quanto favorisce la stabilità del terreno, limita l’erosione, incrementa la disponibilità di elementi nutritivi essenziali alle piante e migliora la fertilità dei suoli favorendo i legami tra diverse sostanze.La maggior parte dei suoli italiani ha un contenuto di carbonio organico che varia da basso (1-2%) a molto basso (<1%) (Fig. 1).

Il contenuto di carbonio organico basso è generalmente caratteristico delle aree di pianura soggette ad agricoltura intensiva e fortemente urbanizzate[2] e in particolare nelle aree meridionali, dove si sovrappone anche il fattore climatico[3].Purtroppo, il degrado dei suoli è progredito notevolmente in tutto il mondo. Infatti, studi recenti dimostrano che circa il 33% dei suoli mondiali sono moderatamente o fortemente degradati[4]. Inoltre, si stima una perdita annuale mondiale di 75 miliardi di tonnellate di suolo fertile.

La degradazione dei suoli e gli impatti connessi, generalmente, sono individuati e classificati separatamente, ma, nella realtà, una serie di mutazioni della condizione del suolo insorgono nello stesso istante o si rafforzano reciprocamente. L’erosione può verificarsi con maggiore intensità e probabilità in presenza di una diminuzione della sostanza organica; la perdita della sostanza organica è strettamente collegata alla diminuzione della biodiversità; a seguito di quest’ultima i suoli diventano meno stabili e più soggetti all’erosione; la struttura del suolo è scarsa o indebolita a causa della compattazione che a sua volta incrementa la gravità dell’erosione del suolo.

La gestione sostenibile del suolo

La gestione sostenibile del suolo è fondamentale per le tre Convenzioni principali delle Nazioni Unite che riguardano la biodiversità (UNCBD), i cambiamenti climatici (UNFCCC) e la lotta alla desertificazione (UNCCD).L’utilizzo e la gestione sostenibile del suolo sono al centro di una bioeconomia sostenibile e carbon neutral. La conservazione del carbonio è, infatti, priorità assoluta per tutti i settori al fine di mitigare i cambiamenti climatici e di garantire la transizione verso un’Europa a basse emissioni.Il miglioramento della conservazione e del sequestro del carbonio nei suoli fornisce anche una leva preziosa per la salvaguardia dei servizi ecosistemici ed un contributo importante e necessario per un sano utilizzo del suolo.

La gestione del suolo può essere definita sostenibile solamente se le attività agricole sono in grado di supportare, incrementare, regolare i servizi ecosistemici forniti dal suolo, senza comprometterne la funzionalità e la biodiversità, lasciando intatto il capitale naturale per le future generazioni.

Al fine di favorire la capacità di stoccaggio di CO2 nei suoli agricoli e ridurre le emissioni in atmosfera di gas serra, è importante promuovere l’adozione di sistemi colturali innovativi ed efficienti basati sull’inserimento di coltivazioni in grado di favorire la più ampia copertura vegetativa nell’annata agraria, quali quelle di integrazione, intercalari, consociate (erba medica, trifoglio, ecc..), catch crop e cover crop nelle rotazioni. Occorre, inoltre, introdurre una quota maggiore di colture da foraggio; impiantare o preservare le siepi, le macchie e le fasce tampone arbustive; aumentare la conversione delle superfici delle colture arative a prati; incentivare la non lavorazione del suolo (no tillage) tramite la semina su sodo; attuare schemi di rotazione lunghi; coltivare su livello; gestire e recuperare i terreni marginali con l’introduzione di nuove colture; privilegiare la pacciamatura organica e migliorare l’attività sia della macrofauna che della microflora, specialmente quella fungina, per incrementare la porosità del suolo garantendo un’ottima aereazione, infiltrazione dell’acqua, trasferimento di calore e crescita delle radici.Per quanto riguarda le superfici agricole sarà importante promuovere misure volte ad adottare tecniche di fertilizzazione e distribuzione del materiale organico (effluenti, digestato, compost, ecc.) più efficienti ed efficaci, come, tra le altre, l’iniezione diretta del digestato, la fertirrigazione di precisione o le tecniche a rateo variabile.

Si sottolinea l’importanza di monitorare gli indicatori agronomici (rese colturali, qualità delle produzioni, costi per coltura, ecc) ed ambientali (contenuto in sostanza organica dei suoli, attività microbiologica, presenza di anellidi e microartropidi, ecc) per verificare il miglioramento delle funzioni agro-ecologiche dei suoli apportato dalle pratiche attuate e di promuovere progetti di ricerca, di trasferimento di conoscenze e supporto all’adozione di tecniche innovative specifiche tra ricercatori, tecnici ed agricoltori. Occorre, inoltre, incentivare il supporto, la formazione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e professionale delle pratiche di gestione sostenibile del suolo. I servizi di divulgazione agricola dovrebbero stimolare principi e pratiche sostenibili per il suolo.

[1]Il suolo è un corpo naturale costituito da particelle minerali ed organiche che si originano dall’alterazione chimico – fisica delle rocce e dalla trasformazione biologica e biochimica dei residui organici. Al suolo sono correlati i seguenti servizi ecosistemici: la produzione di cibo e di biomasse; la regolazione del microclima, dei cicli biogeochimici, del deflusso superficiale e dell’infiltrazione dell’acqua; il controllo dell’erosione; la ricarica delle falde; la cattura e lo stoccaggio del carbonio; la mitigazione dei fenomeni idrologici estremi e la conservazione della biodiversità.

Il suolo è risorsa limitata e non rinnovabile, in quanto per originare 1 centimetro di suolo fertile sono necessari dai 100 ai 1000 anni.

[2]I fattori principali che determinano il declino della materia organica presente nel suolo sono: la conversione di superfici erbose, foreste e vegetazione naturale in terreni arabili; l’aratura profonda dei suoli; il drenaggio e l’uso di fertilizzanti; l’erosione del suolo e l’impermeabilizzazione del suolo.

[3]L’innalzamento della temperatura e l’aumento di anidride carbonica nell’atmosfera determinano una accelerazione della funzione clorofilliana e, quindi, una maggior produzione di biomassa vegetale a disposizione del suolo. Al tempo stesso però esaltano la mineralizzazione della sostanza organica nel suolo con la conseguente liberazione di un notevole volume di anidride carbonica dal suolo.

[4] Fonte: Stato delle Risorse del Suolo nel Mondo, FAO (2015).

di Ilaria Falconi*

*Tecnico ISMEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Consigliere Nazionale SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale), Consigliere SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sez. Lazio