Quanta incertezza sul clima dopo la Cop26: temperature in rialzo tra 2,2 e 2,9°C entro il 2100

Anche lo scenario più ottimista si rivela insufficiente per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale ‘ben al di sotto’ dei 2°C

[27 Dicembre 2021]

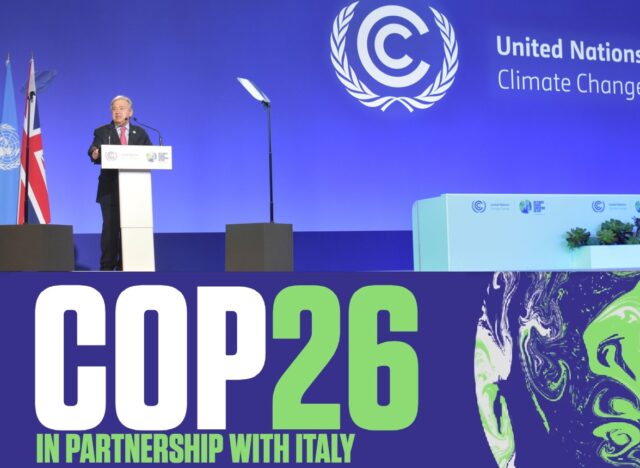

Nonostante l’insoddisfazione generale che ha permeato i risultati raggiunti per il clima dalla Cop26 di Glasgow, alcune proiezioni mostravano obiettivi importanti ormai a portata di mano.

Secondo il direttore esecutivo dell’International energy agency, Fatih Birol, tutti gli impegni climatici presentati alla Cop26 avrebbero portato a un aumento delle temperature globali di +1,8° C al 2100, che sono sempre più di +1,5°C rispetto all’epoca pre-industriale – l’obiettivo “ottimale” individuato dall’Accordo di Parigi – ma comunque sotto la soglia critica dei +2°C. Più prudentemente, Climate action tracker (Cat) indicava piuttosto un range di surriscaldamento compreso tra +2,4°C e +2,7°C.

Secondo il nuovo studio A multi-model analysis of long-term emissions and warming implications of current mitigation efforts, pubblicato su Nature Climate Change, l’incertezza che si porta dietro la Cop26 è invece ancora più alta e allarmante.

Realizzato con il contributo di Fondazione Cmcc, Università Ca’ Foscari di Venezia e Rff-Cmcc European institute on economics and the environment, questo studio prende in esame le politiche attuali e gli impegni in materia di riduzione delle emissioni fatti dai Paesi nel corso dei negoziati sul clima, per capire dove potrebbero portarci in futuro.

«Abbiamo cercato di includere diversi modelli e di quantificare come portano a risultati diversi», spiega su Nature Italy Lorenza Campagnolo, coautrice dello studio.

Realizzata nell’ambito delle attività del progetto europeo Paris Reinforce, l’analisi si avvale di 7 modelli globali (Integrated assessment models, Iams) per prendere in esame le attuali politiche e gli impegni presi dai Paesi (i cosiddetti Contributi determinati a livello nazionale, Nationally determined contributions – Ndcs) per la riduzione delle emissioni dei gas serra: quasi tutti gli scenari ottenuti mostrano un riscaldamento medio compreso tra i 2 e i 3 °C nel 2100, ovvero un riscaldamento entro il 2100 di 2,3-2,9°C per le attuali politiche, o di 2,2-2,7°C per gli Ndcs.

Una panoramica molto ampia, che a sua volta implica futuri possibili con impatti dei cambiamenti climatici profondamente diversi. Ma con due messaggi essenziali, come spiegano dal Cmcc.

Primo, le emissioni appaiono più sensibili al modello utilizzato piuttosto che alle azioni di mitigazione ipotizzate, sottolineando l’importanza di un confronto dei risultati a partire dalle assunzioni di base utilizzate; in secondo luogo, mette in guardia sull’uso su larga scala di soluzioni ancora immature, come le tecnologie di cattura e sequestro del carbonio (Ccs).

Per esempio, alcuni modelli calcolano l’effetto della politica di mitigazione in termini di riduzione dell’intensità delle emissioni (emissioni di CO2 per unità di Pil), mentre altri si concentrano sull’aumento dei prezzi del carbonio e li usano per costruire scenari futuri. «I modelli basati sui prezzi del carbonio predicono la necessità di usare Carbon capture and storage come tecnologia chiave per raggiungere la decarbonizzazione», aggiunge la co-autrice Elisa Delpiazzo.

Al contrario, quando i modelli considerano esplicitamente le politiche attuali a livello settoriale e regionale si osserva una maggiore diffusione di tecnologie già mature come le energie rinnovabili e i veicoli elettrici.

Soprattutto, è necessario sottolineare come anche lo scenario più ottimista dello studio si riveli insufficiente per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale ‘ben al di sotto’ dei 2°C. Per raggiungere questo obiettivo, gli sforzi globali di mitigazione dovranno probabilmente essere intensificati, e i nuovi impegni dovranno essere seguiti da politiche climatiche concrete; a partire dall’Italia, ancora molto indietro su questo fronte.